La mascherata, di Rita Simonitto

Alla luce del poi, forse non sarebbe stato il caso di uscire quella mattina.

Le brume dell’alba incipiente non si erano ancora diradate e creavano quell’inquieto senso di poter perdere dettagli importanti, segnali utili a guidare la via.

Nonostante queste premesse la spinta ad uscire sembrò avere la meglio su di me.

Il viottolo davanti casa pareva impigrirsi a ridosso di una leggera salita che permetteva di osservare gli indizi di una primavera che stava provando le sue sinfonie di colori, di profumi e fragranze, il tutto accompagnato, nello sfondo, dal canto di uccelli che ancora non si fidavano, loro, ad esporsi all’aria aperta e continuavano a frullare sugli alberi ancora poco frondosi o nei cespugli che fiancheggiavano, separandole, le proprietà di quel paesaggio agricolo fatto soprattutto di vigne.

Che fosse un segnale premonitore di rimanere ancora rintanati? Anche se uno può essere consapevole che in momenti di paura ogni situazione può essere investita di messaggi sia positivi che negativi, pur tuttavia far entrare la ragionevolezza significa dover sfidare terrori arcaici forse mai sopiti.

E, infatti, sentivo che non era la giornata adatta per abbandonarsi al gustare di quanto il paesaggio intorno a me tentava di elargire, nonostante tutto incurante di ciò che avrebbe potuto accadere nel prossimo futuro.

Ma io potevo essere così incurante?

Pur con l’intorpidimento muscolare causato dalla reclusione domiciliare durata per così tanto tempo, sentivo che le mie gambe incominciavano a prendere un po’ di più scioltezza, la leggera erta favoriva una certa applicazione per adattarsi ad uno sforzo ormai desueto.

Adattarsi. Quale senso, quale significato poteva avere la capacità di adattamento in queste circostanze? Con triste ironia notavo come la mia mente fosse riottosa alle reclusioni e pertanto continuasse a voler scorazzare di qua e di là.

Ad una sola considerazione ero arrivata. Le limitazioni alla nostra libertà personale, se non scelte da noi ma imposte dall’esterno, sono un vulnus che difficilmente tolleriamo. Magari facciamo buon viso a cattivo gioco ma ….

Come si poteva credere a certi soloni ‘psi’ che in TV, con aria dotta e suadente cercavano di darci ad intendere che stare da soli è bello, che così avremmo avuto modo di conoscere meglio noi stessi e altre amenità di questo genere? Ma chi gli ha dato la patente? Stare con noi stessi è difficile, è l’esito di un percorso irto di problemi. Lì, abbiamo avuto modo di prendere atto non solo delle nostre potenzialità ma anche di molte delle nostre ‘magagne’ (eufemismo!): e, di queste ultime, nessuno vorrebbe sapere. Ci disturbano punto e basta. E, per certi versi, abbiamo anche ragione. E quindi facciamo come gli uccellini che cercano di tenere il loro nido pulito e le loro deiezioni le scacazzano fuori! Per questo ci è anche più facile attribuirle agli altri piuttosto che a noi! Se fosse così semplice addentrarsi nei dolorosi meandri della mente, perché mai non lo abbiamo fatto prima?

E poi, per farlo, abbiamo bisogno di una guida, di qualcuno che ci accompagni in questo cammino irto di pericoli. Perché mai, appunto, Dante, che non era certo un pirla, si è fatto accompagnare (sia pure metaforicamente) da Virgilio nel suo viaggio nelle viscere profonde che hanno le radici nella storia del genere umano?

Ma come!? Se ci siamo abbonati alla frenesia, alla moltiplicazione dei contatti come nel miracolo dei pani e dei pesci al fine di evitare di stare con noi stessi e riflettere, come tagliarci via da tutto questo mettendoci in crisi di astinenza senza il supporto di un antidoto quale che sia e non le solite frottole falsamente tranquillizzanti?

Perché indorarci la pillola? Capisco l’utilità del farlo quando abbiamo di fronte dei bambini come canta la strepitosa Mary Poppins nel suo motivetto “basta un poco di zucchero e la pillola va giù, va giù”. Ma noi non siamo bambini, non possono raccontarci bugie.

Bugie e menzogne che hanno fatto da motivo conduttore di questo insano periodo della nostra pseudo-vita.

Non ci voglio nemmeno pensare perché altrimenti quei calci che, apparentemente in modo sbadato do ai ciottoli che incontro lungo il percorso e, anzi, li vado quasi a cercare, si sta trasformando in una rabbia che faccio fatica a contenere.

La menzogna. Le fantasie e le resistenze che essa si trascina con sé. Il tumulto emotivo che sconvolge chi vi incappa!

Mi torna alla mente un duetto (che fa parte dei Contes, quegli Exempla del XIV secolo, per lo più spagnoli, che servivano come breviario educativo fornito da precettori a giovani nobili in modo da permettere loro di addentrarsi nei meandri della politica) che era intervenuto tra il Consigliere Patronio e il suo protetto il Conde Lucanor.

Patronio spiega che ci sono tre tipi di menzogna:

- a) quella semplice laddove si promette di fare qualche cosa mentre si sa che non la si farà mai.

- b) c’è la menzogna doppia quando si giura da spergiuri. Si nega una verità lampante che ci inchioderebbe alla nostra responsabilità.

- c) ma è la menzogna tripla che rappresenta il massimo della falsità. “La menzogna tripla, che inganna a morte, è quella di chi mente e inganna dicendo la verità” (Don Juan Manuel, estensore degli Exempla).

E questa menzogna tripla fa fronte, oggi, alla locuzione “tutto questo sacrificio ti viene imposto per il tuo bene o per il bene comune”. Ma quale è il fine recondito, quello che si nasconde mascherandosi dietro questa dichiarazione di verità? Chi può affermare che quello che viene propagandato per il mio bene corrisponde davvero a me, è adeguato alle mie esigenze, ecc. ecc.? Non c’è forse un disegno nascosto? Propagandare una verità per seguire oscuri progetti? Ma quali?

Il mio nervosismo sta andando in crescita: strappo rametti dai cespugli che segnano il viottolo ma, Dio mio, sono rovi e le mie dita incominciano a sanguinare. Sarà meglio che mi dia una calmata.

Intanto la giornata sta palesemente rischiarando. E’ l’ora del “mattutino” (ma mi sono alzata così presto?) scandita dalla campanella di una piccola chiesa che sta arroccata, come in una cartolina da presepe, sul cocuzzolo della collina di fronte.

Perché le onde dei ricordi arrivano così insidiose, anche in momenti in cui uno vorrebbe un po’ di serenità e di quiete?

Che ci fa qui Paul Verlaine? Perché non va a ‘rompere’ da qualche altra parte?

“La cloche, dans le ciel qu’on voit,

Doucement tinte.

Un oiseau sur l’arbre qu’on voit

Chante sa plainte.

….

Qu’as-tu fait, ô toi que voilà

Pleurant sans cesse,

Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà

De ta jeunesse?

(Paul Verlaine, 1844-1896) (*)

Certamente posso scalciare fin che voglio, ma poi? La mia giovinezza non torna più e adesso devo fare i conti con degli ‘svelamenti’ che sono ancora più dolorosi perché hanno poco a che fare con le disillusioni giovanili. Mi si appalesa un presente arido, privo di appigli.

Sono debole, sfinita, sfiancata dagli acciacchi fisici e morali che sembrano si siano messi d’accordo per congiurare contro di me!

Sto dando di matto?

Ci hanno strappato via le maschere della assennatezza per sostituirle con stupide mascherine che proteggono solo situazioni parziali, circoscritte. E tutto il resto?

La complessità di tutto il resto?

Tutta presa dal mio scalciare dissennato, non ho fatto caso ad una figura che, su un viottolo che procede parallelo al mio, sembra andare verso la mia stessa direzione.

Ovvero, ci ho fatto caso ma non sono in vena di rendermi più complicata quella mattina che, alla luce di quel subbuglio che mi sta prendendo, mi porta a credere che forse avrei fatto meglio a non uscire per assecondare il mio anelito di libertà.

Libertà.

“Libertà va cercando, ch’è sì cara,/ come sa chi per lei vita rifiuta” , queste sono le parole con le quali Virgilio cita Catone l’Uticense – morto suicida, non accettando il nuovo corso politico che, secondo lui, attentava alla res-publica -, quando lo presenta a Dante (Purgatorio canto I, vv. 70-72).

Basta, basta, non posso continuare a sbranarmi così con queste reminiscenze che non mi creano altro che scompenso e sentore di sconfitta! Secoli sono passati e i tormenti sono rimasti gli stessi!

Butto un’occhiata verso quella figura, un po’ allampanata, così mi sembra di percepire nell’indistinzione della lieve bruma collinare. Dall’abbigliamento non capisco se si tratti di un uomo o una donna: veste comunque un qualche cosa di lungo che ondeggia ai suoi passi. Boh!

“Ehi là”, gli do un richiamo.

“Ehi là”, mi ritorna indietro; ma temo che si tratti di un’eco.

Non ho voglia di iniziare conversazioni di alcun genere, però sentire la mia voce che risuona nell’aria e non più quel borbottìo interno mi rincuora un po’.

“Lei è di qui? La conosco?”

“Un po’” , mi arriva da un flebile fiato: ho l’impressione che quella figura mi sia più prossima o forse, dopo la curva, le due stradine si stanno un po’ ravvicinando.

“Ah! E dove mi ha vista?”

“Qua e là”.

Il dialogo mi sembra inconcludente e non avrebbe senso continuarlo. Ma sono curiosa.

“Va verso il Castello?” gli chiedo, riferendomi al Castello medievale meta di molti turisti primaverili ed estivi.

“Faccio la sua stessa strada!”, questa la sua risposta. Niente male, come evidenza!

Mi guardo attorno. Non circola nessuno.

Nonostante l’aria si sia fatta più chiara non riesco a definire il suo volto pur coperto dalla mascherina regolamentare e da un cappuccio che gli cala sugli occhi: ho l’impressione che si sia avvicinato ancora di più, ma non sento allarme pur pensando che forse sarebbe meglio fare dietro-front e tornare a casa.

Che significa l’avermi vista “qua e là”, dato che non sono una persona che si muove di continuo nè ha molte frequentazioni? Ma la sua voce mi sembra sicura.

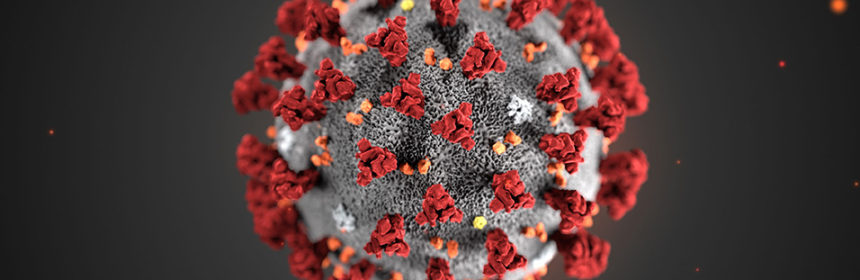

Visto che da quella parte non viene presa alcuna iniziativa di discorso, introduco io sul tema di attualità: il Coronavirus.

“Che ne pensa di questa emergenza? E’ come trovarsi in guerra, non crede?”

“Eh, no. Proprio guerra no. Ad una guerra si va attrezzati, non ci si può far trovare sprovveduti. Chiudere tutti in una fortezza, senza viveri mentre il nemico imperversa fuori!. Quella non è una guerra, quello è un massacro!”

Mi infastidisce la sua saccenza, anche se la presenta in modo quasi mite, direi.

O forse sono seccata per il fatto di non averci pensato prima io. Allora, per rifarmi, alzo un po’ la voce e gli ribatto che questo evento è arrivato del tutto imprevisto e che quindi attrezzarsi per fronteggiarlo era impensabile oltre che improponibile.

Non risponde continuando a procedere e adattando il ritmo del suo passo al mio che è diventato un po’ più spedito.

“Non trova esagerata la sua lettura?” chiedo polemica dopo aver intuito un suo risolino di sottofondo, quasi impercettibile.

“Non trova?” gli ripeto, irritata dal suo silenzio e fermandomi di botto.

“No, non è proprio così” mi risponde, fermandosi a sua volta ma volgendo il volto da un’altra parte.

“Un tempo vigeva il detto ‘Si vis pacem para bellum’. Che significa non soltanto preparare gli armamenti ma saper riconoscere che il conflitto fa parte della vita anche quando si è in pace. Che ci devono essere generali che studiano le strategie da mettere in campo, i quali poi si affidano a dei colonnelli e, soprattutto a coloro che sono in diretto contatto con il territorio e con le persone fisiche che lo compongono per applicarle. E costoro devono, a loro volta, elaborare delle tattiche variabili per rendere operativa la strategia ricevuta nel rispetto delle diverse priorità con le quali si devono confrontare. Certo che l’imprevedibile è sempre dietro all’uscio, ma un minimo di organizzazione preventiva ci vuole.

Ma il problema non sta tutto lì, depositato su coloro che dovrebbero fungere da condottieri.

Purtroppo, alla base si è favorita l’espansione di una cultura che propugna il diritto alla felicità che deve espungere la sofferenza, quale che sia il suo messaggio e la sua necessità di ascolto. E allora si investono i cosiddetti capi di questo imperio onnipotente, anche pagando il costo di restrizioni pesanti pur di arrivare a quel miraggio. “Andrà tutto bene!”.

Con il rischio poi che il dramma del dolore ci si ripresenti all’uscio con tutta la sua virulenza, trovandoci impreparati e senza maschere (o mascherine) dietro cui proteggerci. Questo è il prezzo salato che paghiamo quando cerchiamo di espellere, per mantenere un ciclo di godimento continuo, ogni conflitto, ogni differenza che ci possa inquietare. E infatti, come in questo caso, non abbiamo a che fare con il ‘nemico invisibile’ e cioè il virus. Perché quello, pian piano, andremo a conoscerlo e a saperci confrontare anche con i suoi torbidi aspetti. Il ‘nemico invisibile’ ha a che vedere piuttosto con quanto superbamente abbiamo rimosso, che si è voluto nascondere alla nostra consapevolezza, smaniosa di poter controllare tutto, di cacciare fuori il male per godere di un bene senza soluzione di continuità. E ora la maschera è caduta, portando con sé disperazione (improvvida) e, ancor peggio, sensi di colpa – e conseguente bisogno di espiazione – che adesso portano quasi a rinnegare il bene, accusato di essere il portatore di tutto questo disastro”.

Dice tutto questo in modo pacato e poi zittisce.

Vorrei fare una difesa d’ufficio, sostenere che il Bene “deve” prevalere su ogni cosa annullando il suo competitor, ma so pure che non andrei oltre una testarda quanto sterile prova di forza. Infatti, perché mai l’Eterno – che la sapeva lunga – ha piantato proprio nel bel mezzo dell’Eden l’Albero della Conoscenza del Bene e del Male? Se era così pericoloso tenerli tutti e due assieme, non poteva certo bastare un ennesimo dcpm di divieto per non accedervi e così salvaguardare la beatitudine! A Lui non mancavano i mezzi per sbatterlo fuori da quel giardino! E colui che avesse incautamente voluto accedervi ne avrebbe pagato le conseguenze! Standosene già fuori, però. E invece quell’ albero se ne stava collocato là, l’Albero del Bene e del Male! Bene e Male assieme! E dentro il giardino dell’Eden!

Rimango annichilita, senza parole. Il quadro presentatomi così crudamente è, a dir poco, tremendo pur se convincente nella sua analisi. Come fa a sapere tutte queste cose? Da dove viene? Chi è?

Vorrei sedermi, affranta ma non c’è nulla attorno a me che possa rispondere alla bisogna. Non mi va di accucciarmi a terra. Nello stesso tempo vorrei prenderlo e scuoterlo fino a fargli sputare tutto quello che sa, ma un piccolo rigagnolo separa le due stradine e non me la sento di affrontare questa fatica per poterlo sfidare.

Giocoforza mi devo dare una quietata. Anche quella figura sembra essere rimasta calma nonostante la crudezza degli scenari descrittimi. Forse si aspetta che sia io a prendere la parola per svincolarmi dal trambusto di emozioni e di consapevolezze che mi sovrastano e mi fanno male.

Vorrei dire qualsiasi cosa per contrastare quella ondata che miscela senso di ingiustizia ed impotenza. E che mi paralizza. Ma non mi viene in mente niente, niente se non un assurdo “perché” che urlerei all’infinito.

In questo vuoto di domande mi sgorga un grido: “Ma tu, tu, chi sei?”

“Il dolore”, mi risponde.

*

Dal tetto che si vede la campana

tintinna dolcemente.

Un uccello sull’albero intravisto

canta la sua pena.

….

Cosa hai fatto, tu che qui

piangi senza tregua,

di’, che hai fatto, proprio tu

della tua giovinezza?

Rita Simonitto

Conegliano, 11.05.2020